仕事と介護の両立コラム 企業内において仕事と介護の両立への環境整備に備えるために

企業が、自社の従業員に対する仕事と介護の両立への環境整備を考える上で、活用できる支援事業をご紹介します。

■企業における仕事と介護の両立支援への準備

今、我が国では多方面わたり、働き方改革への取り組み方が検討されています。労働者の年齢、性別、未婚既婚問わず、従業員一人ひとりの働き方、ワークライフバランスを考えることは、もはや企業として必須と言っても過言ではありません。

では、ここで、企業の経営者または従業員のワークライフバランスを考える人事部等の担当部署の方に質問します。

『自社の従業員の仕事と介護の両立支援、介護離職防止を考えるとき、まず何から検討し、何を始めますか?』

もちろん、すでに超高齢社会となっている我が国において、『介護』に関する課題は国をあげて日々問われており、メディア等で報道されている話題としても珍しくありません。仕事と介護の両立、介護離職防止については、政府が掲げる社会保障改革の一つでもあります。

ですから、今現在、すでに従業員の仕事と介護の両立支援に対し、自社の取り組みを検討している企業が増えてきているように感じられます。

そこで、今回は、上記の質問に対する答えに今はまだ悩まれた企業の経営者や人事部等の担当部署の方向けに、またはすでに企業内における従業員の仕事と介護の両立支援に取り組まれている方においても、どちらにも有効な仕事と介護の両立に関する職場環境整備支援事業をご紹介します。

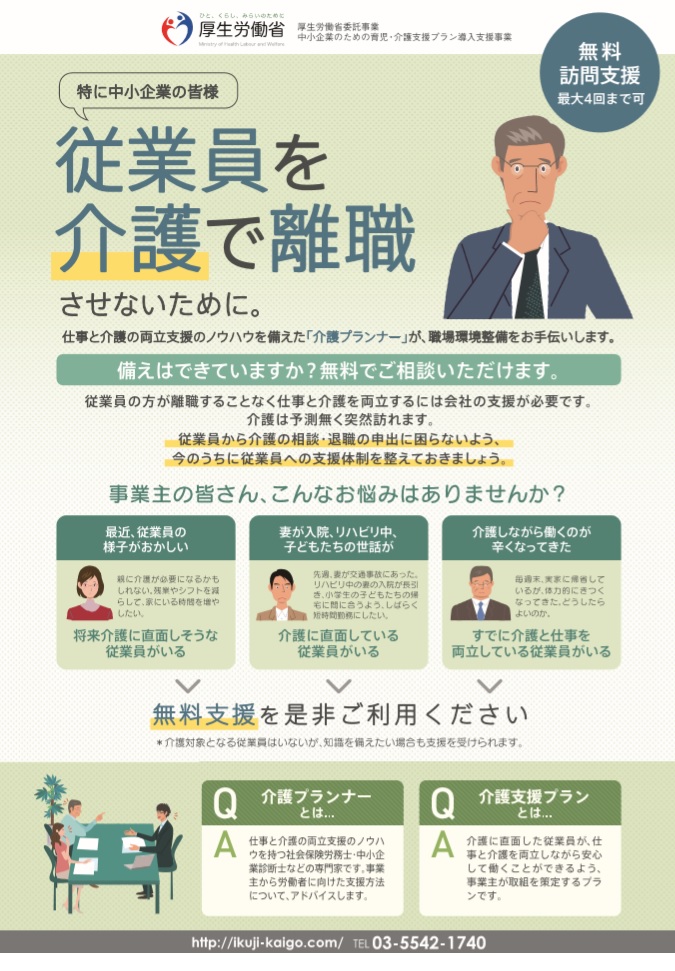

■職場環境整備支援事業とは?

団塊の世代が75歳以上になる2025年を目前に控えた我が国において、その介護の担い手として考えられるのは団塊ジュニア世代。年齢でいうと2025年には50歳代前半の方々です。

その年齢から、企業内においてもまた社会全体を考えても、最も生産性の高い労働者層が多いことが予想されています。これからますます、仕事と介護の両立を考えていく世代とも言えるでしょう。

『職場環境整備支援事業』とは、上記のように、仕事と介護の両立を考える労働者が今後さらに増えることを見据えた、国の企業に対する支援事業です。

もし、従業員から企業に対し、家族介護の相談や家族の介護を理由に退職を申し出るなどのいわゆる介護離職の申し出があったとします。突然の相談や申し出に、支援整備を行っていない企業は困るかも知れません。また、支援整備を何から行っていいかわからないかも知れません。

企業がそのように対応に困らないよう、事前に企業内で従業員への支援体制を整備しておくことを目的に、厚生労働省が特に中小企業に対し行っています。

企業においては、企業内の環境整備を行うことによって、従業員の仕事と介護の両立支援ができ、介護離職を防止し、社内における貴重な生産性の高い労働者層の確保に繋がります。また、従業員からの相談にスムーズに対応ができ、それぞれの企業の現状に即した働き方改革が実現します。

最も、働きながらの介護の当事者となる従業員においては、企業に相談支援の体制が整っていることで、職場や上司、同僚に対し、安心して自身の家族介護や仕事と介護の両立についての相談ができることはもちろんです。結果、従業員も仕事と介護の両立を実践でき、何も対策を検討することなく、そのまま介護離職を選択してしまうような事態も少なくなるかも知れません。

企業においても、また仕事と介護の両立を実践する従業員においても、双方にとって有効な支援事業と言えるでしょう。

■介護支援プランの導入

そこで、各企業で職場環境整備支援事業の活用を検討するにあたり、厚生労働省が企業内における仕事と介護の両立支援、介護離職防止に取り組む上でまず推進しているのが『介護支援プランの導入』です。

介護支援プランとは、介護に直面した従業員の状況や仕事と介護の両立に対する従業員の希望を踏まえ、事業主が作成する『従業員が仕事と介護の両立ができるよう働き方を支援するためのプラン』のことです。

もちろん、先でも述べたように、自社の取り組みとして、すでに従業員の仕事と介護の両立支援を進めている企業もあることでしょう。

しかしながら、仕事と介護の両立支援は、働き方改革、従業員のワークライフバランスを考える中でも、内容が特に特殊である一面があります。

実際に従業員の家族が何らかの病気や障害を患い、突然起こるのが介護です。病気や障害があってのことですので、概ね介護のはじまりには予測が出来ませんし、介護状況の変化は支援体制の整備を待ってはくれません。

また、介護は、介護保険制度やその他活用できる諸制度、サービス等を駆使して行っていくのが一般的です。仕事と介護の両立を考える働く介護者においては、自身が労働者として活用できる制度も検討したり、そのために確認する内容も多々あるかも知れません。

このように、仕事と介護の両立への対策は、実際の活用までにかなりの事前確認や検討、準備が必要で内容も複雑なのです。

もし、今現在、自社の従業員に仕事と介護の両立について支援を求める意向がなくても、前もって準備を行っておいたり、現在の自社の仕事と介護の両立支援について再度見直しを行う上でも、この介護支援プランの導入はとても有効でしょう。

■専門家のノウハウを活用する

しかし、事業主が自社の従業員に対し介護支援プランを作成すると言っても、先で述べたように、仕事と介護の両立への対策は内容が複雑でとても専門的です。何から考えたらいいのか、何が自社の従業員の働き方に添えた内容なのか、一言では難しいかも知れません。

そこで、この職場環境整備支援事業では、『介護プランナー』からのアドバイスを受け、介護支援プラン作成が出来る仕組みになっています。

『介護プランナー』とは、仕事と介護の両立支援のノウハウを持つ社会保険労務士、中小企業診断士などの専門家です。自社の仕事と介護の両立支援により合わせた、自社の従業員にとってより効果的な内容になるよう、各企業、またその企業の従業員に合わせたアドバイスを受けることが出来る仕組みになっており、安心して相談ができます。

さらに、仕事と介護の両立支援のために職場環境の整備を行い、実際に働く介護者となった従業員の介護支援プランを作成し、介護休業の円滑な取得、および従業員の職場復帰、または介護のための勤務制度の利用支援を行った場合など、企業の取り組みに対し要件を満たした事業主に支給される助成金もあります。

助成金の受給にも介護支援プランは必要であり、取り組みの手順や必要とする要件がありますので、これらについても含めてぜひ専門家である介護プランナーのアドバイスを受け、自社の取り組みとして活用されることをお勧めします。

企業においても、また従業員においても、有効な支援制度をぜひ活用し、自社の仕事と介護の両立支援への体制整備をより効果的に進めていきましょう。

毛利紗代(もうりさよ)

1976年生まれ

50代で若年性認知症を発症した父親を介護するシングルケアラー

気づけば介護者歴十数年。その間に自身も介護離職を経験する。その後、再就職・転職をしつつ、現在、仕事と介護の両立を実行中。

自分と同じシングルケアラーとの出会いに救われた経験をもとに、介護者支援活動にも取り組む。

■参照

厚生労働省委託事業

中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業

■案内チラシ

記事一覧

-

仕事と介護の両立における知識と知恵

仕事と介護の両立における知識と知恵2024/04/01

-

Carers be ambitious!|本当にケアラーのこと、見てますか?

Carers be ambitious!|本当にケアラーのこと、見てますか?2024/03/01

-

40歳からの介護保険|保険制度のことを知っていますか?

40歳からの介護保険|保険制度のことを知っていますか?2024/02/01

-

介護休業制度等の改正についてと、それに伴う懸念事項

介護休業制度等の改正についてと、それに伴う懸念事項2024/01/07

-

介護に直面している事実を報告することへの不安

介護に直面している事実を報告することへの不安2023/12/04

-

「職場に理解がない」という相談に対する弊社の見解

「職場に理解がない」という相談に対する弊社の見解2023/10/31

-

介護休暇と介護休業の違い

介護休暇と介護休業の違い2023/10/02

-

社内ケアラーコミュニティ設立のススメ

社内ケアラーコミュニティ設立のススメ2023/09/04

-

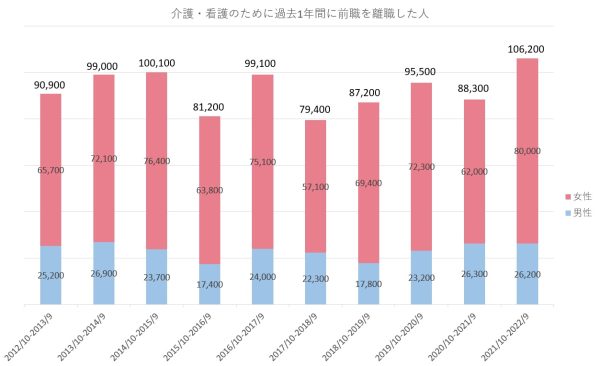

どうする?どうなる?介護離職者10万6000人~2025年に向けて企業ができること

どうする?どうなる?介護離職者10万6000人~2025年に向けて企業ができること2023/07/30

-

仕事と介護の両立支援のKPIは「利用率」ではなく「周知率」が適しています!

仕事と介護の両立支援のKPIは「利用率」ではなく「周知率」が適しています!2023/06/29

-

「仕事と介護の両立」が出来る人になろう!その時を迎えるまでの準備

「仕事と介護の両立」が出来る人になろう!その時を迎えるまでの準備2023/05/31

-

「隠れ介護者」を発掘する方法|孤立させる前に報告できる環境を

「隠れ介護者」を発掘する方法|孤立させる前に報告できる環境を2023/05/04

-

担当者でも間違えやすい「育児・介護休業法」をわかりやすく

担当者でも間違えやすい「育児・介護休業法」をわかりやすく2023/04/04

-

ウェルビーイング経営と仕事と介護の両立支援

ウェルビーイング経営と仕事と介護の両立支援2023/03/01

-

しなやかな労働市場とは?企業や人事部は何をすればいいのか?

しなやかな労働市場とは?企業や人事部は何をすればいいのか?2023/01/31

-

継続雇用制度によるキャリアの長期化

継続雇用制度によるキャリアの長期化2023/01/04

-

仕事と介護の両立研修は生活軸で構成する

仕事と介護の両立研修は生活軸で構成する2022/11/30

-

ウェルビーイング経営と「仕事と介護の両立」

ウェルビーイング経営と「仕事と介護の両立」2022/11/02

-

仕事と介護の両立の主役は誰?

仕事と介護の両立の主役は誰?2022/10/06

-

いま、仕事と介護の両立に必要なこと

いま、仕事と介護の両立に必要なこと2022/08/31