仕事と介護の両立コラム 働く介護者が仕事と介護の両立を自分らしく成功させるためのポイント

仕事と介護の両立を成功させるためには、事前の心がまえと介護者が自分で介護をスケジュールすることが重要です。そのためには、まず何をしなければならないか解説いたします。

改めて「介護は自分ごと」の意識を持ちましょう

介護は、家族などの病気やけがを理由に概ね突然はじまることが多いです。

また、介護は誰にでも起こりうることでもあります。

性別に関係なく、未婚でも既婚でも、突然介護者になる可能性はあるのです。

例えば、故郷を離れ、ずっと親やきょうだいとも離れて生活している人もめずらしくありません。

核家族化が進み、親の近隣に住んではいても同居していない人も多くいます。

しかし、そのような生活状況でも要介護状態の家族を抱える可能性はあります。いわゆる「遠距離介護」「通いでの介護」と言われる状況です。

要介護状態の家族を抱え、離れていても何らの形で支援する。それも十分介護と言えます。実際に食事や排泄、生活全般の見守りなどを、毎日、家族介護者自身が手をかけて支援することだけが介護ではないということです。

そして、自社の従業員の仕事と介護の両立支援を考える企業においても、介護は他人ごとではありません。

従業員が突如働く介護者になり、仕事と介護の両立を考えることになるかも知れません。

そうすると、従業員の仕事と介護の両立支援を行う上で、企業としても従業員と介護にまつわる課題を一緒に考えることになるからです。

まず、企業も従業員も「介護は自分ごと」の意識を持ちましょう。

仕事と介護の両立を考える上でとても重要な基本となる意識です。企業内でも改めて周知徹底してください。

介護は「初動」が肝心

次に、「介護は自分ごと」と認識しておくことが、なぜ重要なのか解説いたします。

ずばり、介護は「初動」が肝心です。

介護の初動とは、病気や障がいがわかり家族が要介護者になる。そこから、今後の介護に必要な諸手続き、介護サービスの手配や必要な物品の準備など、具体的に介護生活をスタートさせるために介護環境を整える時間です。

特に、仕事と介護の両立を考える働く介護者にとっては、この初動の時期にいかにスムーズに仕事と介護の両立のための環境を整えきれるかがとても重要になります。

そして、利用する介護サービス、そのための諸手続きなど、すべてを整えて仕事と介護の両立のスタートラインに立つにはそこそこ時間が必要です。

多くの場合1日~2日程度で整うものではありません。諸手続きの窓口をまわるだけでもかなりの時間を要するからです。窓口によっては相談のための予約が必要なこともあります。

家族が要介護者になってからはじめて、今後の介護、仕事と介護の両立をどうしたらいいのかを考えていたら、時間がいくらあっても足りないのです。

そのためにも、介護に関する基本的な情報や知識が事前にどれだけあるかということは大きなポイントです。

人は、当然ですが、自分ごととなると物事の捉え方や関心の寄せ方が違ってきます。

まして、時間やエネルギーが必要となることがわかっていれば、そのときになってなるべく慌てないためにも、事前になんらかのアクションを起こし備えておきたくなるものです。

ですから、「介護は自分ごと」という意識はとても重要で基本なのです。

介護ストレスとその影響

また、どのような介護サービスや諸制度を活用するにしても、介護がはじまると少なからず生活は変化します。

個人差はありますが、人は知らず知らずのうちに生活や環境の変化にストレスを感じやすいものです。

生活や環境の変化に対するストレスは、現在起こっている新型コロナウイルス感染症と我々の生活との共生においても、身に染みる思いをされている方も多いのではないでしょうか。マスクの着用、キープディスタンスへの意識は、長くなればそれだけストレスがたまるものです。

話を戻しますが、介護がはじまることでの生活の変化に対するストレスは、仕事と介護の両立に取り組む働く介護者はなおさらあります。

ただ、普通に介護を行っていく中でもストレスはあるのです。そこに、仕事と介護の両立という課題が増えるわけですから当然です。

そして、怖いのは、ストレスを抱えた介護者から介護を受ける要介護者にも、ストレスは伝染するかも知れないということです。

その結果、要介護者の病状の悪化、虐待などの事件に繋がりかねません。

介護者、要介護者、双方にとってつらいことです。

仕事と介護の両立支援を行う立場からも、最もそうならないように意識すべきです。

要介護者、働く介護者どちらにとっても、なるべくストレスの少ないより良い仕事と介護の両立ができる環境を求めようとすると、なおさら準備にもエネルギーを必要とします。

介護者が仕事と介護の両立をスケジュールする

突然はじまり、誰にとっても自分ごととなり得る可能性のある介護。

仕事と介護の両立において特に介護がはじまった初動の時期は重要であり、しかしながら、どんなに準備をして臨んでもストレスを抱えやすいのが介護です。

このような介護を、仕事と介護の両立に取り組む働く介護者が、乗り切っていく重要なポイントがあります。

それは、介護者自身が「仕事と介護の両立を自分でスケジュールする」ことです。

多くの要介護者が、介護サービスを利用されるでしょう。そこには、介護のプランを作成するケアマネジャーがいます。障がいのある方でしたら、相談支援専門員がいます。どちらも専門職として、要介護者にとってより良いサービス利用になるようプランを作成してくれます。

このときに、働く介護者も、仕事と介護の両立を実現していくために、自身の生活や介護に対する意向をしっかりと丁寧に伝えてください。

ケアマネジャーや相談支援専門員が介護のプランニングを行う中で、働く介護者としての意向も盛り込んでもらうのです。なぜならば、働く介護者である家族は、要介護者の環境要因であり、環境要因がストレスフルな状態であったら、要介護者に少なからず悪影響があるからです。

働く介護者として意向を的確に伝えることは、より良いプランニングを行う上でも貴重な意見です。

そのためには、日頃から、自分がどのような生活をしたいのかを考えイメージしておくことが必要です。

さらに、大切なのは、専門職に働く介護者の意向をどのように伝えるかということです。

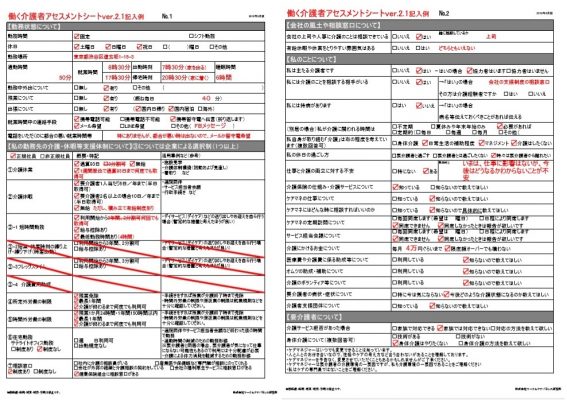

働く介護者の意向を伝えるにあたり、活用できるツールがあります

ワーク&ケアバランス研究所が作った「働く介護者アセスメントシート」です。

介護者の言葉にできない思いをシートが語ってくれます。

仕事と介護の両立を実現するための、働く介護者と専門職とのコミュニケーションツールです。

このシートを活用し、介護者の仕事と介護の両立に対する意向や現状、要介護者への想いを専門職へしっかり伝えましょう。

企業においても、仕事と介護の両立を考える自社の従業員が、介護を自分でスケジュールする第一歩として、このようなツールの活用をぜひ勧めてください。

毛利紗代(もうりさよ)

1976年生まれ

50代で若年性認知症を発症した父親を介護するシングルケアラー

気づけば介護者歴十数年。その間に自身も介護離職を経験する。その後、再就職・転職をしつつ、現在、仕事と介護の両立を実行中。

自分と同じシングルケアラーとの出会いに救われた経験をもとに、介護者支援活動にも取り組む。

参照

ケアラーズコンシェル

介護者便利シート 「働く介護者アセスメントシート」

*無料ダウンロードできます

https://carers-concier.net/

記事一覧

-

仕事と介護の両立における知識と知恵

仕事と介護の両立における知識と知恵2024/04/01

-

Carers be ambitious!|本当にケアラーのこと、見てますか?

Carers be ambitious!|本当にケアラーのこと、見てますか?2024/03/01

-

40歳からの介護保険|保険制度のことを知っていますか?

40歳からの介護保険|保険制度のことを知っていますか?2024/02/01

-

介護休業制度等の改正についてと、それに伴う懸念事項

介護休業制度等の改正についてと、それに伴う懸念事項2024/01/07

-

介護に直面している事実を報告することへの不安

介護に直面している事実を報告することへの不安2023/12/04

-

「職場に理解がない」という相談に対する弊社の見解

「職場に理解がない」という相談に対する弊社の見解2023/10/31

-

介護休暇と介護休業の違い

介護休暇と介護休業の違い2023/10/02

-

社内ケアラーコミュニティ設立のススメ

社内ケアラーコミュニティ設立のススメ2023/09/04

-

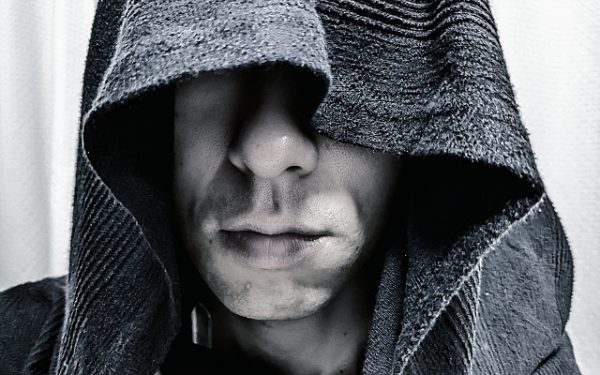

どうする?どうなる?介護離職者10万6000人~2025年に向けて企業ができること

どうする?どうなる?介護離職者10万6000人~2025年に向けて企業ができること2023/07/30

-

仕事と介護の両立支援のKPIは「利用率」ではなく「周知率」が適しています!

仕事と介護の両立支援のKPIは「利用率」ではなく「周知率」が適しています!2023/06/29

-

「仕事と介護の両立」が出来る人になろう!その時を迎えるまでの準備

「仕事と介護の両立」が出来る人になろう!その時を迎えるまでの準備2023/05/31

-

「隠れ介護者」を発掘する方法|孤立させる前に報告できる環境を

「隠れ介護者」を発掘する方法|孤立させる前に報告できる環境を2023/05/04

-

担当者でも間違えやすい「育児・介護休業法」をわかりやすく

担当者でも間違えやすい「育児・介護休業法」をわかりやすく2023/04/04

-

ウェルビーイング経営と仕事と介護の両立支援

ウェルビーイング経営と仕事と介護の両立支援2023/03/01

-

しなやかな労働市場とは?企業や人事部は何をすればいいのか?

しなやかな労働市場とは?企業や人事部は何をすればいいのか?2023/01/31

-

継続雇用制度によるキャリアの長期化

継続雇用制度によるキャリアの長期化2023/01/04

-

仕事と介護の両立研修は生活軸で構成する

仕事と介護の両立研修は生活軸で構成する2022/11/30

-

ウェルビーイング経営と「仕事と介護の両立」

ウェルビーイング経営と「仕事と介護の両立」2022/11/02

-

仕事と介護の両立の主役は誰?

仕事と介護の両立の主役は誰?2022/10/06

-

いま、仕事と介護の両立に必要なこと

いま、仕事と介護の両立に必要なこと2022/08/31