仕事と介護の両立コラム 継続雇用制度によるキャリアの長期化

2023年、今年は昭和48年生まれが50歳になる年です。昭和48年生まれは生産年齢人口ピーク。

その彼らは、当たり前ですが、あと10年で60歳になるのです。

企業はそんな彼らの継続雇用を検討しなければならないフェーズに入りました。

本コラムでは、キャリアの長期化が招く企業リスクを考えていきます。

65歳までの雇用確保は企業の義務

2013年(平成25年)の高年齢者雇用安定法改正により、企業が定年を定める場合には60歳を下回ることができなくなりました。

そして65歳までの雇用確保措置(高年齢者雇用確保措置)として以下の条件が義務として追加されています。

①65歳までの定年の引上げ

②定年制度の廃止

③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

なお、継続雇用制度の適用者は原則「希望者全員」なので、労使協定等で制度適用者の基準を設けていた企業も段階的に緩和し、令和7年4月1日からは完全施行としなければならないことが決まっています。

さらに2022年4月施行の法令により「70歳までの就業機会の確保のために事業主が講ずべき措置(努力義務)等」が発令されています。

簡単に言えば『70歳までは希望者を働かせられる環境を作りましょう』ということです。

継続雇用制度とシニア社員の就業意欲

厚労省の令和4年「高年齢者雇用状況等報告」によると、高年齢者雇用確保措置の実施状況から高年齢者雇用確保措置を「継続雇用制度の導入」により実施している企業は、全企業において70.6%です。

さらに人事院が発表した「令和元年民間企業の勤務条件制度等調査結果の概要」にある「継続雇用制度のうち、再雇用制度と勤続延長制度のどちらを採用または両方採用していますか?」という質問に対して、9割が再雇用制度のみを採用しているようです。

これはどちらも60歳で定年退職をしたのちに、同じ会社で「再雇用」してもらって継続して働けるという制度です。

その上で、株式会社パーソル総合研究所の調査レポートで2021年6月2日に公開された「シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査」が大変興味深い結果となりました。

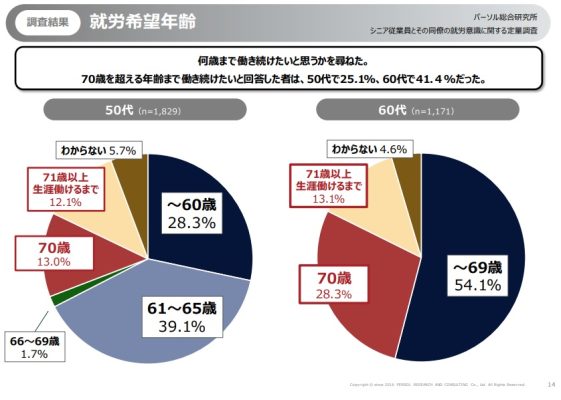

(引用:株式会社パーソル総合研究所「シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査」)

調査レポートによると、50代は70歳までは働きたいと思っている方が約40%、70歳以上まで働きたいと思っている方は25%です。

一方60代は70歳まででいいと思っている人が54%に対し、70歳以上まで働きたいと思っている方が約40%。就労の意志に差があることが分かります。

私の見解ですが、50代は「65歳まで働いて、その後はその時に考えよう」という気持ちが強く、

60代にいたっては「働けるのであれば、働いてもいいかな」という気持ちがあるように感じます。

高年齢者雇用安定法改正は「働けるうちは働きたい」と思う人たちにとって、

ありがたい制度である一方、労働力が減っていく現実に対してその根本的な問題の解決を先延ばしにしている策であるようにも見えなくはないです。

ちなみに、再雇用者の「職務」は半数以上が定年前と変わらないものの、賃金である「年収」は平均して定年前よりも44.3%程度低下しているようです。

シニア社員が若年社員に与える影響

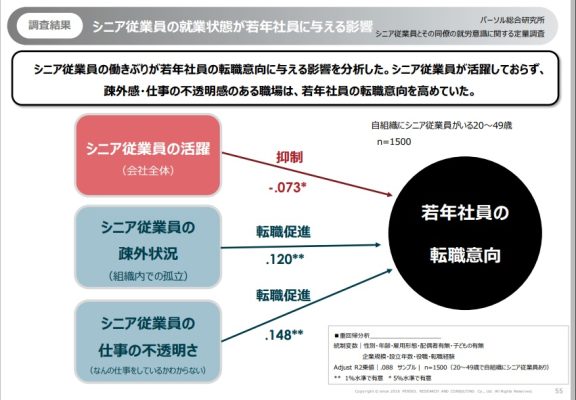

「シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査」が興味深いのはここからです。

同調査によると「シニア社員の活躍は若年社員の離職意欲を抑制している」という点です。

(引用:株式会社パーソル総合研究所「シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査」)

シニア社員の活用は、労働力という物理的なことだけではなく、会社の意向を反映した対策であり、それは社員のモチベーションに関わっている事実を示しているように思います。

シニア社員が意欲的に働いている姿は若年社員にも刺激になり、会社全体が生き生きしている、そんなイメージでしょうか。

しかしながら、会社はシニア社員に対してさほど興味を示していないように感じます。

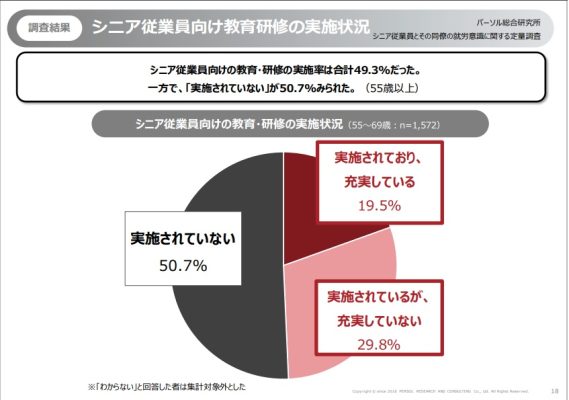

法律で65歳までは希望があれば受け入れているだけで、再雇用をいいことに給与水準を下げ、教育機会も特に実施していません。

(引用:株式会社パーソル総合研究所「シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査)

人的資本への投資

「労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)」にある「年齢階級別就業率の推移」を見てもわかるように、高年齢者雇用安定法改正により、2013年以降の60歳以上の就労率は大きく飛躍しました。

しかしながら、「シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査」によると、人的資本への投資が十分ではないような気がしています。

(引用:株式会社パーソル総合研究所「シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査」)

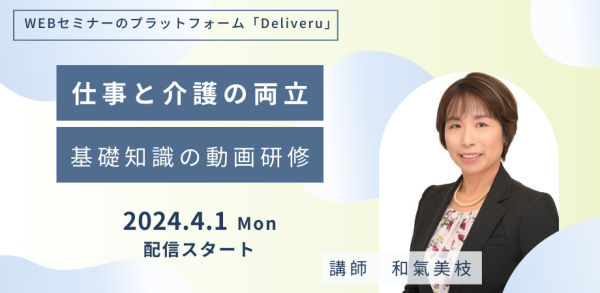

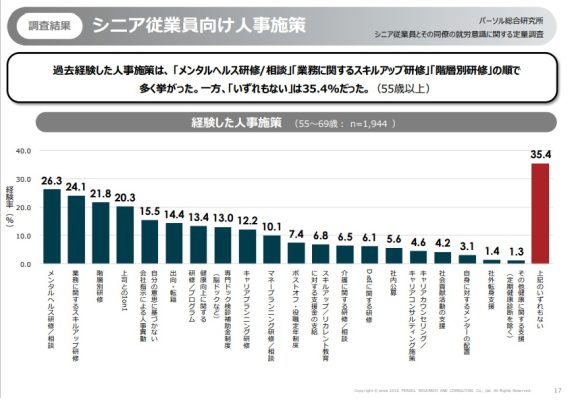

シニア社員向けの人事施策として用意された研修は「メンタルヘルス」であったり「業務のスキルアップ研修」であったり。

介護研修に至ってはわずか6.5%です。

介護離職者の50%超が50代から60代の方という調査もあります。シニア社員に対しての仕事と介護の両立支援対策は大丈夫なのでしょうか・・・・。

65歳という年齢は、介護保険法で言えば、介護保険証が届く年齢です。

ケアラーとしての「介護」もしかりですが、ご自身の「介護」という意味では、その原因となりうる安全と健康への配慮は重要です。

しかし、高年齢者雇用は「労働力」としての期待があるからこその政策であり、

再雇用したのに介護離職とならないためにも、ここは人的資本への投資を怠らないで欲しいと考えます。

人的資本への投資

キャリアの長期化により、セルフキャリアドックやリカレント教育で、従業員が自らのキャリアを棚卸・再設計する機会が増えてきたように感じます。

人的資本への投資を怠ると、従業員は流出していくでしょう。より働きやすく、より自分を評価してくれて、より希望のある会社を探すと思います。

人的資本への投資は研修だけではありません。そのひとつが仕事と介護の両立支援です。

若年層への人的資本投資はもちろんのこと、継続雇用制度を中身のある制度にするためにも、シニア社員への投資は怠らないで頂きたいです。

記事一覧

-

仕事と育児の両立支援の時に、介護休業制度等の説明はしていますか?|アンコンシャス・バイアスが周知を阻む

仕事と育児の両立支援の時に、介護休業制度等の説明はしていますか?|アンコンシャス・バイアスが周知を阻む2025/06/30

-

「知らなかった」ではすまない、働く介護者のリアル|知っておくべきセーフティーネット

「知らなかった」ではすまない、働く介護者のリアル|知っておくべきセーフティーネット2025/05/30

-

介護をしていることは言いづらい?|周知意向確認の義務と従業員の心の内

介護をしていることは言いづらい?|周知意向確認の義務と従業員の心の内2025/05/05

-

仕事と介護の両立が終わってもなお続く介護離職のリスク

仕事と介護の両立が終わってもなお続く介護離職のリスク2025/03/30

-

介護離職はいつ起きる?|対話や会話で介護離職を防止する

介護離職はいつ起きる?|対話や会話で介護離職を防止する2025/03/04

-

【改正育児・介護休業法】ミスリードにご注意ください!常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し

【改正育児・介護休業法】ミスリードにご注意ください!常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し2025/01/31

-

【2025年】年始にはキャリアデザインを確認しましょう|100年時代の準備

【2025年】年始にはキャリアデザインを確認しましょう|100年時代の準備2025/01/05

-

介護離職防止と仕事と介護の両立支援|当事者意識について考える

介護離職防止と仕事と介護の両立支援|当事者意識について考える2024/12/02

-

仕事と介護の両立支援はキャリア支援です|キャリア面談のススメ

仕事と介護の両立支援はキャリア支援です|キャリア面談のススメ2024/10/31

-

改正育児・介護休業法を活用しよう|「義務化」を上手に利用して働きやすい職場を作る

改正育児・介護休業法を活用しよう|「義務化」を上手に利用して働きやすい職場を作る2024/09/30

-

突発事態に備えよう|介護休暇の使い方と今からできる備え

突発事態に備えよう|介護休暇の使い方と今からできる備え2024/09/02

-

育児・介護休業の改正|それに伴う「事業主への措置義務」を考える

育児・介護休業の改正|それに伴う「事業主への措置義務」を考える2024/07/31

-

介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方

介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方2024/06/26

-

仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法

仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法2024/06/03

-

研修を実施すれば仕事と介護の両立はできるのか|仕事と介護の両立の本質

研修を実施すれば仕事と介護の両立はできるのか|仕事と介護の両立の本質2024/05/01

-

仕事と介護の両立における知識と知恵

仕事と介護の両立における知識と知恵2024/04/01

-

Carers be ambitious!|本当にケアラーのこと、見てますか?

Carers be ambitious!|本当にケアラーのこと、見てますか?2024/03/01

-

40歳からの介護保険|保険制度のことを知っていますか?

40歳からの介護保険|保険制度のことを知っていますか?2024/02/01

-

介護休業制度等の改正についてと、それに伴う懸念事項

介護休業制度等の改正についてと、それに伴う懸念事項2024/01/07

-

介護に直面している事実を報告することへの不安

介護に直面している事実を報告することへの不安2023/12/04