仕事と介護の両立コラム 仕事と介護の両立と職場との関係~ケアハラスメント~を考える

職場のハラスメントを考える臨床心理士や弁護士が開催したオンラインセミナーに参加させていただきました。そこで感じた事から「仕事と介護の両立と職場との関係」について考えてみました。

通称パワハラ禁止法とは

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇⽤の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下「労働施策総合推進法」という。)が改正さて、事業主に職場におけるパワーハラスメント防止対策を義務づけた法律です。大企業においては2020年6月1日から施行されています。(中小企業2022年4月1日から)。

介護においては、育児介護休業法においては「不利益取扱いの禁止」が存在していますし、男女雇用機会均等法において、セクシャルハラスメント禁止などはすでに施行済みです。さらに解釈を広げ、用語を定義し、事業主へ対策義務を講じたものがパワハラ禁止法です。

パワーハラスメントとは

(1) 優越的な関係を背景とした

(2) 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により

(3) 就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)

と規定されています。もちろん、ケアハラスメントもその一つです。

大人のいじめ社会

オンラインセミナーでは耳を疑うような「そんな会社あるの?」「話を盛っていませんか?」と言わんばかりの事例の数々に、驚愕でした。反面「でも、無くはないな・・」とも思っていました。

事例におけるパワハラは「取引先の前で叱責された」「終業時刻直前に仕事を頼まれた」などのケースが紹介されていました。

この話の側面を変えると、「介護を言い訳にしないでください、と正論のように取引先の前で叱責された」とか「介護のため残業はできないと上司に伝えてあるにも拘わらず、終業時刻直前に仕事を頼まれた」という話は耳にします。

これはいじめの類ですよね。

こんな職場で「仕事と介護の両立への理解」を求めても無駄だと感じました。出来るのであれば「パワハラです!」としかるべきところに通報や告発するべきでしょう。

しかし、実際はある意味会社を敵に回すような勇気が無かったり、場合によっては職を失うようなことになってしまったら、それはそれで大問題だから、我慢して職場にしがみついていなければならない、という事なのでしょう。

結果、心を病んでしまって、メンタルヘルスの相談に行って、職場のいじめが露呈された、という事なのでしょう。

でも・・・いじめのあるような場所に居続けて、あなたが命を落とすようなことになってしまっては意味がないと、私は思います。そんな職場、逃げていいのではないでしょうか。

陰湿な職場はあなたが介護者だから出来上がった環境なの?

このいじめのような行為の行われている陰湿な職場は、あなたが介護者になったから出来上がってしまった環境なのでしょうか。

おそらく違います。

介護者になったがゆえに「ターゲット」になっただけです。

あなたが介護者じゃなかったら、違う誰かが何らかの理由でターゲットになっていた、なっている可能性があるのではないでしょうか。つまり、もともとそういう陰湿な職場なのです。

その職場を作り上げてしまった一端を担っていた、担っているのは、構成員であるあなたです。

直接的に関与していなくても、その職場に疑義を発しなかった人間としての、大人としての責任はあると思います。

いじめられる方も悪い、喧嘩両成敗だ!と言う事ではありません。

絶対的に陰湿ないじめをする方が悪なのです。

私が言いたいのは、その悪をのさばらせておいた、見て見ぬふりをしていたから、自分が介護者になった瞬間にターゲットになってしまったのではないか、と考えるわけです。

陰湿ないじめのある職場で仕事と介護の両立はできるのか

「その職場に未来はあるのか」「その会社に未来はあるのか」と考えてしまいます。介護休業を取得して、その間に次の仕事を見つけて、とっととやめるというのも一つの選択肢だと思います。命あっての仕事と介護の両立です。

メンタルヘルスの相談窓口や何らかの相談窓口があって、相談員の方にご協力してもらえそうなら、職場改善に協力してもらうのもひとつの方法でしょう。

少しの余裕があるのであれば、次の人のためにも仕事と介護の両立ができるように、職場改善に尽力することも方法としてはあると思います。

陰湿ないじめのある職場でいい仕事ができるとは到底思えませんし、おそらく仕事と介護の両立は無理に等しいと考えます。

そういった職場を、そのままでいいと思っている人は多くはないと思います。

味方を作って、仲間を作って、働きやすい職場を自分たちの力で作っていくことを考えてみてもいいかもしれません。

でも、やっぱり、そこまでの気力がないのであれば、無理してその会社で働き続ける事が正しいとは思えないです。

いじめからは逃げろ!と子供に教えているように、大人だっていじめからは逃げろ!です。

陰湿ないじめほどではないけど、仕事と介護の両立には理解を感じられない・・

仕事と介護の両立において、職場に理解が無いのであれば、やっぱり理解を求めるべきです。

重要なことは「何を理解して欲しいのか」です。職場は上司は同僚は、どうしてあげたらいいのかわからないだけかもしれません。

職場は上司は同僚は介護経験がないから、何をしてあげたらいいのか、わからないだけ、ということも多いです。

働く介護者の一番の要望は「自由に休みたい」です。

もし、あなたの要望や職場、上司に求める理解がそれであれば、言葉にして上司に伝えるべきでしょう。

ただし、介護者である皆さんには「自由に休むこと」と「勝手に休むこと」の違いは理解してもらいたいところです。

「介護者の気持ちを理解して欲しい!」と要望する介護者がいますが、これは極めて難しい要求です。

介護経験がない人に理解を求めるのは酷です。寄り添うことはできますし、話を聞いて差し上げることもできると思います。「遠くの親が心配な気持ちをわかってほしい!」「介護のつらさを理解して欲しい」は酷ではないでしょうか。

私は子供を育てたことがありません。「子育てしながら働く私の気持ちを理解してください!」と訴えられても理解はできません。

もちろん寄り添うことはできるし、話し合いをしていく中で、自分が何をして差し上げたらいいのかはわかってくると思っています。

そういう過程も経ずに「わかってほしい!」または「わかるわけない!」は、理不尽ではないでしょうか。

仕事と介護の両立を理解してもらうには、丁寧に言葉を紡いだコミュニケーションをしていくことが大事なのだと思います。

お世話好きなあの人はあなた見ています

ある介護者は介護をしていることを会社に黙っていました。介護をしていることが会社にばれたら、辞めさせられちゃうかもしれない、と思っていたからです。

しかし、その介護者は要介護者の通院同伴のために火曜日は休みがちです。それに気づいたお世話好きな総務部の職員が「いつも火曜日にお休みされますが、何かあるのですか?困っていることがあったら遠慮なく言ってくださいね」と声をかけてきたそうです。

初めて喋った方だったし、びっくりしたのですが、総務部の方だったし、気づかれてしまったのであれば仕方ないと思って、その介護者は初めて会社の方に家族の介護について話をしたそうです。

そしたら、その総務の方は大変驚かれたそうです。「そんなことになっていたのね!私はてっきりあなたが具合が悪いのかと思っていました」というのです。

あなたを見ている人はきっといます。お世話好きなあの人は間違いなくあなたの行動を気にしています。ただ、お世話好きなあの人は、あなたが考えている通りにあなたの事を見ているかどうかはわかりません。自分を正しく知ってもらいたければ、言葉にして伝えてください。そうすれば、お世話好きなあの人はあなたの味方になってくれるでしょう。

そして、あなたも、他の誰かを見て差し上げてください。そして、あなたがその方の味方になってあげましょう。

そうやって、味方を増やせばきっと働きやすい環境は作られます。

記事一覧

-

介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方

介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方2024/06/26

-

仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法

仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法2024/06/03

-

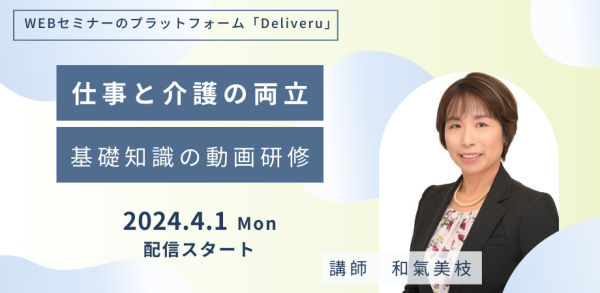

研修を実施すれば仕事と介護の両立はできるのか|仕事と介護の両立の本質

研修を実施すれば仕事と介護の両立はできるのか|仕事と介護の両立の本質2024/05/01

-

仕事と介護の両立における知識と知恵

仕事と介護の両立における知識と知恵2024/04/01

-

Carers be ambitious!|本当にケアラーのこと、見てますか?

Carers be ambitious!|本当にケアラーのこと、見てますか?2024/03/01

-

40歳からの介護保険|保険制度のことを知っていますか?

40歳からの介護保険|保険制度のことを知っていますか?2024/02/01

-

介護休業制度等の改正についてと、それに伴う懸念事項

介護休業制度等の改正についてと、それに伴う懸念事項2024/01/07

-

介護に直面している事実を報告することへの不安

介護に直面している事実を報告することへの不安2023/12/04

-

「職場に理解がない」という相談に対する弊社の見解

「職場に理解がない」という相談に対する弊社の見解2023/10/31

-

介護休暇と介護休業の違い

介護休暇と介護休業の違い2023/10/02

-

社内ケアラーコミュニティ設立のススメ

社内ケアラーコミュニティ設立のススメ2023/09/04

-

仕事と介護の両立支援のKPIは「利用率」ではなく「周知率」が適しています!

仕事と介護の両立支援のKPIは「利用率」ではなく「周知率」が適しています!2023/06/29

-

「仕事と介護の両立」が出来る人になろう!その時を迎えるまでの準備

「仕事と介護の両立」が出来る人になろう!その時を迎えるまでの準備2023/05/31

-

「隠れ介護者」を発掘する方法|孤立させる前に報告できる環境を

「隠れ介護者」を発掘する方法|孤立させる前に報告できる環境を2023/05/04

-

担当者でも間違えやすい「育児・介護休業法」をわかりやすく

担当者でも間違えやすい「育児・介護休業法」をわかりやすく2023/04/04

-

ウェルビーイング経営と仕事と介護の両立支援

ウェルビーイング経営と仕事と介護の両立支援2023/03/01

-

しなやかな労働市場とは?企業や人事部は何をすればいいのか?

しなやかな労働市場とは?企業や人事部は何をすればいいのか?2023/01/31

-

継続雇用制度によるキャリアの長期化

継続雇用制度によるキャリアの長期化2023/01/04

-

仕事と介護の両立研修は生活軸で構成する

仕事と介護の両立研修は生活軸で構成する2022/11/30

-

ウェルビーイング経営と「仕事と介護の両立」

ウェルビーイング経営と「仕事と介護の両立」2022/11/02