仕事と介護の両立コラム ケアマネジャーになんでも相談してはダメです

仕事と介護の両立のためのパンフレットや情報に「ケアマネジャーになんでも相談しましょう」というメッセージを至るところで目にします。表現が極端すぎますね。同じように言うのであれば「ケアマネジャーになんでも相談してはダメです」よ。

「なんでも」という言葉はケアマネジャーと家族介護者の溝を深める言葉なので、取り扱いにはご注意ください。

そもそも「なんでも」って何?

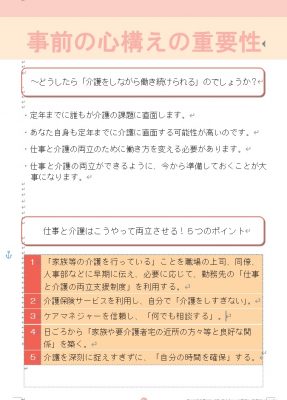

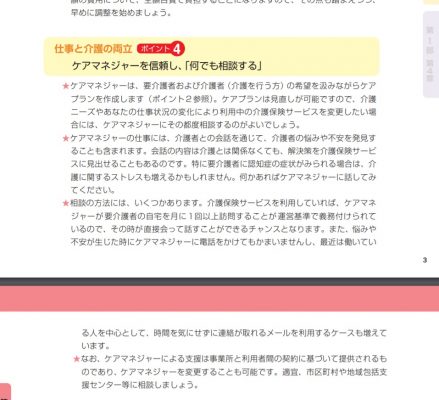

厚労省の資料に<ケアマネジャーを信頼し、「何でも相談する」。>なんて文言をよく目にします。

また、ケアマネジャーの中には、良かれと思って「なんでも相談してください」と言ってくださる方がいらっしゃいます。とても心強いし、安心できる魔法のワードですね。

でも、この一見優しい言葉がきっかけで、ケアラーによるケアマネジャーへの依存が始まり、関係が悪くなることが時々あります。

「なんでも相談していい」というから、「確定申告ってどうやってやるんですか」「医者を変えた方がいいかな?」「妹が〇〇っていうんですけど、どうしたらいいですか?」「仕事と介護の両立ってどうするんですか?」と、まさに「なんでも」相談し始めます。

もちろん、ケアマネジャーは話を聞いてくれるし、受け止めてくださいます。

しかし、ケアラーが求めている回答を必ずしも持っているとは限らないし、「それは、私にはわからない」と言われてしまうこともあるでしょう。

そんなやり取りが続くと、少しずつケアラーとケアマネジャーとの間に距離ができ、溝が深くなり、ケアラーからしたら「だって『なんでも相談していい』って言ったじゃん」という不毛なクレームになっていくのです。

この不毛なクレームは、結果的に不利益を被るのは誰なのか、を考えてください。

不利益を被るのは、要介護者本人であり、ケアラーです。

文句を言う、クレームを出す、ことで例えそのケアマネジャーの評価が下がったとしても、実生活で困るのはケアラーであり、要介護者である、ということを十分に理解してください。

つまり、ケアマネジャーの側も「なんでも」だけでは言葉が足りない、ということです。

ちなみに、厚労省の平成29年の資料

平成29年度 仕事と介護の両立支援事業「仕事と介護 両立のポイント」では、「何でも相談する」の中身を解説しています。

といって、「仕事と介護 両立のポイント」を読んで勉強するケアラーはいないだろうし、「仕事と介護 両立のポイント」の存在を知っている人がどれだけいるんだろうか・・(失礼ながら)

さて角度を変えますが、「なんでも相談してください」を自分に置き換えて考えてみてください。

「なんでも相談してください」はビジネスマンとして失格では?

あなたはあなたのお仕事において、新入社員やあなたのお仕事をあまり知らない方に対して「なんでも相談してください」「なんでも●●してください」と言いますか?です。

ある程度の共通言語や、お互いに仕事の内容、職務範囲を理解している者同士であれば、「なんでも相談」で意思の疎通は十分かもしれません。

しかし、例えば、人事部と一言で言っても、会社によっては人材開発や勤怠管理やダイバーシティ推進、キャリア支援など担当が細かく分かれていることもあるし、一色田の企業もあります。

ところが、新入社員には、または外部の人間には、「人事部」としか映りません。人事部だから社会保険の事を知っているだろう、人事部だから評価基準について教えてもらおう、と矢継ぎ早に質問されても、担当領域が異なれば、回答できないこともありますし、担当部署が回答するから、越権は控えたい、という方もいるでしょう。それと同じです。

できるビジネスマンほど、受けての立場や状況を踏まえた言葉を発するものです。

つまり、あなたが発した「なんでも」と、あなたの言葉を受け取った方にとっての「なんでも」は異なることを知ってるはずなんです。

なのに、「なんでも」の言葉を言われる側になると、その観点を見失ってしまう事があります。

むしろ、仕事と介護の両立を図ろうと心に決めたできるビジネスマンは「なんでも」と言われると、違和感を感じて質問したくなるのです。「なんでもって、何ですか?」って。

ただ、その言葉は言い方間違えると、嫌味にきこえる言葉だし、介護の初動だと、なかなか質問もできなくて、うやむやになってしまいます。

そして、差し迫った時に「なんでも」を発動させたら、ケアマネジャーから「それ、私の担当じゃありません」と言われ、ケアラーとケアマネジャーの間に距離と溝ができる、という何とも座りの悪い気持ち悪い関係が始まるわけです。

ケアマネジャー(介護支援専門員)という肩書に惑わされない

介護支援専門員っていう資格は、必置資格です。名称独占でも業務独占でもありません。

必置資格とは、ある一定の事業を営む上で、その企業や事業所の規模に応じて資格保有者を配属させなくてはいけない、と法律で定められている資格のことです。

名称独占は、その資格保有者じゃないと名乗ってはいけない資格で、業務独占とはその資格保有者しか、その業務はできない、という資格の事です。

居宅介護支援事業所は居宅介護支援を営む上で、その事業所の管理者にケアマネジャー資格保有者が所属していないと事業が出来ません。特別養護老人ホームもその事業所にケアマネジャーが所属していないと事業が出来ません。通所介護はケアマネジャー資格保有者がいなくても開業できます。というように、介護事業の種類によって、ケアマネジャーの必置義務の有無が決まっています。

つまり、ケアマネジャーという資格を持っていても、その事業所の職員に過ぎません。その事業における職務を遂行します。

つまり、その事業所の契約者に対して、その事業における役務の提供ということです。

だから、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが施設介護の提案はしないのです。なぜなら、居宅介護支援事業所の取り扱っているサービスラインナップは、居宅介護サービスだからです。

提案してくれるケアマネジャーがいいケアマネジャーだと聞きました

提案ということに対して、次いでにお伝えしておきますが、要望を言わなければ提案なんかありません。

インターネットに「いいケアマネジャーは提案力がある」とか書いてあるから、そのように受けとったのだとは思いますが、

そのインターネットの情報の前後の文章をちゃんと読んでくださいね。

「予算にあった提案」とか「利用者の要望にあった提案」とか書いていませんでしたか?

もちろん、ケアマネジャーのモニタリングにおいて、要介護者に明らかな変化があって、今のケアプランでは要介護者ご本人の目指すところではない、という判断をした場合は、ケアプランの変更の提案があるかもしれないです。

ケアマネジャーは要介護者ご本人のマネジャーであり、働く介護者やご家族のマネジャーではありません働く介護者やご家族の体調の変化や、仕事の変化、何らかの気持ちの変化等でケアプランの変更を提案することはないです。働く介護者やご家族を要介護者ご本人の環境要因ととらえた時、その変化の結果、利用者に不都合があれば、ケアプランの変更等の提案があるかもしれないです。

さらに言えば、ケアマネジャーは介護保険法の資格です。介護保険サービスの案内はできるけど、住まいの案内はできないです。サ高住や住宅型有料老人ホームは住まいです。箱です。特養や老健、グループホームはそのものが介護保険事業です。そういった、違いも判らず、ただ「あのケアマネジャーは何もしてくれない」と憤慨するのは違うと思います。

といって、ここまで丁寧にケアマネジャーについて解説してくれたり、何ができて何ができないのかを説明してくれるケアマネジャーは稀だと思いますし、それを質問できるケアラーはいないでしょう。

じゃーどうしたらいいのか

仕事と介護の両立をするにあたり、あなた自身が何か理不尽と感じたり、やるせなさややりきれないこと、モヤモヤしていることがあるなら、まずは、私たちのような介護者支援団体にそのモヤモヤをぶつけてみるといいと思います

そのモヤモヤがあなたの思い込みによるモヤモヤなのか、先方の業務怠慢によるモヤモヤなのか、トンチンカンなモヤモヤなのか、はっきりするだけでもすっきりすると思いますよ。

仕事と介護の両立において、ケアマネジャーの存在は確かに大きいけど、ケアマネジャーをどのように活用するかをわかっていないと、結局は仕事と介護の両立に支障が出る事がある、ということです。

依存するのではなく、情報源として、司令塔の右腕として、要介護者を客観的に評価してくれる専門員として、ケアマネジャーとの関係を構築できれば、仕事と介護の両立をサポートしてくれるパートナーになれます。

ケアマネジャーとパートナーシップができるまで、ケアラーズコンシェルなどの介護者支援システムを利用すると、いいでしょう。

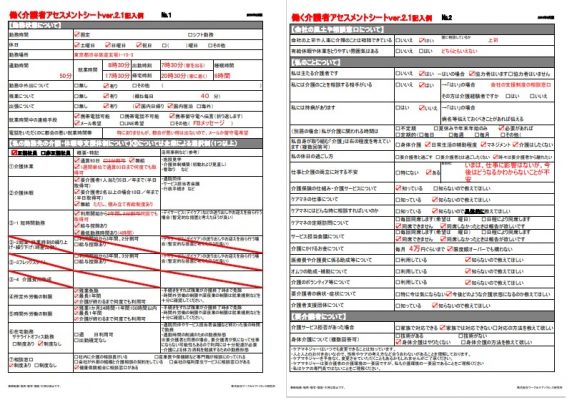

ケアラーズコンシェル会員であれば無料ダウンロードできる働く介護者アセスメントシートから使ってみてください。

2021年7月加筆

ケアマネジャーの職域についての条文を「2021年7月2 介護は情報戦」のコラムに掲載してございます。

記事一覧

-

仕事と育児の両立支援の時に、介護休業制度等の説明はしていますか?|アンコンシャス・バイアスが周知を阻む

仕事と育児の両立支援の時に、介護休業制度等の説明はしていますか?|アンコンシャス・バイアスが周知を阻む2025/06/30

-

「知らなかった」ではすまない、働く介護者のリアル|知っておくべきセーフティーネット

「知らなかった」ではすまない、働く介護者のリアル|知っておくべきセーフティーネット2025/05/30

-

介護をしていることは言いづらい?|周知意向確認の義務と従業員の心の内

介護をしていることは言いづらい?|周知意向確認の義務と従業員の心の内2025/05/05

-

仕事と介護の両立が終わってもなお続く介護離職のリスク

仕事と介護の両立が終わってもなお続く介護離職のリスク2025/03/30

-

介護離職はいつ起きる?|対話や会話で介護離職を防止する

介護離職はいつ起きる?|対話や会話で介護離職を防止する2025/03/04

-

【改正育児・介護休業法】ミスリードにご注意ください!常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し

【改正育児・介護休業法】ミスリードにご注意ください!常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し2025/01/31

-

【2025年】年始にはキャリアデザインを確認しましょう|100年時代の準備

【2025年】年始にはキャリアデザインを確認しましょう|100年時代の準備2025/01/05

-

介護離職防止と仕事と介護の両立支援|当事者意識について考える

介護離職防止と仕事と介護の両立支援|当事者意識について考える2024/12/02

-

仕事と介護の両立支援はキャリア支援です|キャリア面談のススメ

仕事と介護の両立支援はキャリア支援です|キャリア面談のススメ2024/10/31

-

改正育児・介護休業法を活用しよう|「義務化」を上手に利用して働きやすい職場を作る

改正育児・介護休業法を活用しよう|「義務化」を上手に利用して働きやすい職場を作る2024/09/30

-

突発事態に備えよう|介護休暇の使い方と今からできる備え

突発事態に備えよう|介護休暇の使い方と今からできる備え2024/09/02

-

育児・介護休業の改正|それに伴う「事業主への措置義務」を考える

育児・介護休業の改正|それに伴う「事業主への措置義務」を考える2024/07/31

-

介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方

介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方2024/06/26

-

仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法

仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法2024/06/03

-

研修を実施すれば仕事と介護の両立はできるのか|仕事と介護の両立の本質

研修を実施すれば仕事と介護の両立はできるのか|仕事と介護の両立の本質2024/05/01

-

仕事と介護の両立における知識と知恵

仕事と介護の両立における知識と知恵2024/04/01

-

Carers be ambitious!|本当にケアラーのこと、見てますか?

Carers be ambitious!|本当にケアラーのこと、見てますか?2024/03/01

-

40歳からの介護保険|保険制度のことを知っていますか?

40歳からの介護保険|保険制度のことを知っていますか?2024/02/01

-

介護休業制度等の改正についてと、それに伴う懸念事項

介護休業制度等の改正についてと、それに伴う懸念事項2024/01/07

-

介護に直面している事実を報告することへの不安

介護に直面している事実を報告することへの不安2023/12/04