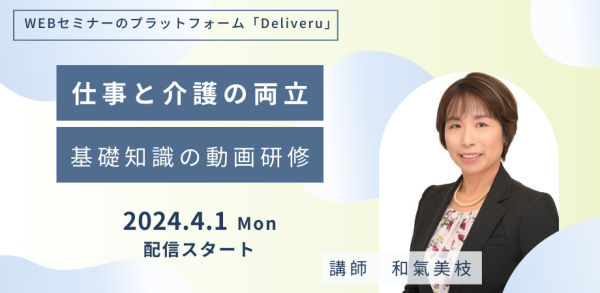

仕事と介護の両立コラム 「知らなかった」を「当たり前」に

『介護と言えば地域包括支援センター』のご唱和は2015年から続けている、当社の十八番です。

研修後の受講者アンケートにかならずある言葉が「地域包括支援センターを知ることが出来て良かった」です。

この言葉を聞くたびにホント良かった、と思います。

「知らなかった」では済まない、当事者の事情

私は32歳の時、母が病気になり、病院の相談員の会話に出た「コクホ」躓きました。

「コクホ」が何を示しているのかがわからないのです。

病名を示しているのか、何かの方言なのか、はたまた「トクホ」の聞き間違えなのか。

とはいえ「トクホ」が何だかもわからない。

そんな状況ですから、病院の相談員がいくら丁寧に説明してくれても、ちんぷんかんぷんなのです。

家に帰って、メモした「こくほ」という、ひらがなの言葉をインターネットで検索して、国民健康保険の略称だということを理解するのです。

しかし、ここでまた、ハードルがあります。

「国民健康保険」の意味が分からないのです。

つまり、当時の私は社会保険の知識が微塵もありませんでした。

なんなら、社会保険という保険がある、とさえ思っていたほどの無知だったので、とてつもなく苦労しました。

誰かに教えてほしくても、質問もできないのです。

自分が何がわからなくて、何がわかってるのかさえ、わからないからです。

32歳の私は、立派な大人です。

社会は、その立派な大人に対して「社会保険の知識はある」という前提です。

大人として携えておかなければならない、基礎的な知識が、無くて困るのは、当事者なのです。

社会保険については「知らなかった」は「恥ずかしい」というレベルだと思います。

皆さん5種類の社会保険は言えますか?

地域包括支援センター

「地域包括支援センター」という言葉を初めて耳にしたのは、介護が始まって6年後です。母が70歳の時に、再入院していた病院の精神保健福祉士の相談員から介護保険の利用を提案された時です。

当然ながら、地域包括支援センターが何なのかもわからないので、相談員に「どこにあるのですか?」と尋ねたところ「市役所に聞いてください」と言われました。

市役所に電話して「地域包括支援センターはどこにありますか?」と聞いたら、「介護の相談ですね。事業所は決まっていますか?」と言われました。

「事業所とは何ですか?」と聞き返すと「ケアマネジャーのことです」と言われました。

地域包括支援センターも初めて聞いたのに、ケアマネジャーなんて言葉は知る由もないのです。

私は、静かに電話を切った記憶があります。

その時「コクホ」の時を思い出しました。

「知らない、私が悪いんだ。知識が無ければ電話もできないんだった。」と。

意を決して、市役所に行き「地域包括支援センター」を教えてもらう事にしました。

市役所の案内所の方に「地域包括支援センターを教えてください」と言ったところ、館内を案内されました。

そして、言われたところにいったら、天井から「地域包括支援センター」という札がぶら下がっている窓口でした。

「センター」というだけあって、何か大きな建物をイメージしましたが、市役所の窓口の名前だったのです。

この状態で困るのは誰だと思いますか?

市役所の人ではありません。病院の相談員でもありません。

困るのは、私であり、母なのです。

言葉の意味が分からなくて困るのは「当事者」なのです

他の人はどうなのかしら?

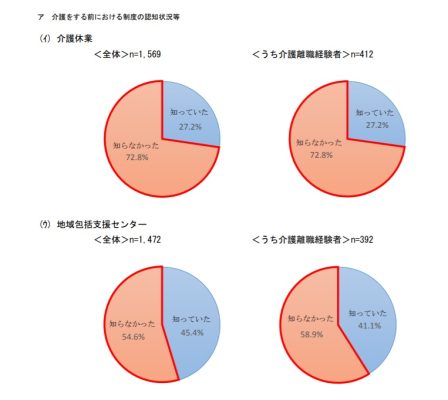

平成30年6月19日発表の総務省の資料「介護施策に関する行政評価・監視-高齢者を介護する家族介護者の負担軽減対策を中心として-結果報告書によると、介護をする前における制度の認知状況等で家族介護者が地域包括支援センター知っていた割合は45.4%です。

ちなみに、このうち、介護離職した人の地域包括支援センターの認知度は41.1%です。

「介護がはじまって、誰に相談したらいいのか・・・」

それさえ知らなければ、離職するよね・・という結果です。

先の調査は、総務省から厚労省に「周知が足りないから、周知しなさい」という勧告が出ています。厚労省から、各自治体に「周知が足りないから、周知しなさい」と言っています。

結果、地域によっては行政が「地域包括支援センター」を広く強く広報しています 。

努力はしている、という事です。

しかし、まだまだ知らない人が多いというのが、現実です。

そして「知らなかった」で困るのは、これまた「当事者」なのです。

「知らなかった」を「当たり前」に

5種類の社会保険しかり、地域包括支援センターしかり、働く介護者であればさらに育児介護休業法においては、社会人として当たり前に携えている知識、とする必要があるのではないでしょうか。

所得税も源泉徴収という便利な仕組みがあるから、所得と収入という言葉の意味を理解している人も少ないです。

所得や収入や世帯や公的年金や住民税非課税、なんて言葉を知らないと、使える制度も見逃しかねません。

企業においては、この事態を由々しき事と受け止めていただき、

せめて社会保険の基礎知識および税制の基礎知識ぐらいは

早急に教育に取り組んでいただきたく存じます。

育児介護休業法においてはコンプライアンス研修として必須です。

記事一覧

-

仕事と育児の両立支援の時に、介護休業制度等の説明はしていますか?|アンコンシャス・バイアスが周知を阻む

仕事と育児の両立支援の時に、介護休業制度等の説明はしていますか?|アンコンシャス・バイアスが周知を阻む2025/06/30

-

「知らなかった」ではすまない、働く介護者のリアル|知っておくべきセーフティーネット

「知らなかった」ではすまない、働く介護者のリアル|知っておくべきセーフティーネット2025/05/30

-

介護をしていることは言いづらい?|周知意向確認の義務と従業員の心の内

介護をしていることは言いづらい?|周知意向確認の義務と従業員の心の内2025/05/05

-

仕事と介護の両立が終わってもなお続く介護離職のリスク

仕事と介護の両立が終わってもなお続く介護離職のリスク2025/03/30

-

介護離職はいつ起きる?|対話や会話で介護離職を防止する

介護離職はいつ起きる?|対話や会話で介護離職を防止する2025/03/04

-

【改正育児・介護休業法】ミスリードにご注意ください!常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し

【改正育児・介護休業法】ミスリードにご注意ください!常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し2025/01/31

-

【2025年】年始にはキャリアデザインを確認しましょう|100年時代の準備

【2025年】年始にはキャリアデザインを確認しましょう|100年時代の準備2025/01/05

-

介護離職防止と仕事と介護の両立支援|当事者意識について考える

介護離職防止と仕事と介護の両立支援|当事者意識について考える2024/12/02

-

仕事と介護の両立支援はキャリア支援です|キャリア面談のススメ

仕事と介護の両立支援はキャリア支援です|キャリア面談のススメ2024/10/31

-

改正育児・介護休業法を活用しよう|「義務化」を上手に利用して働きやすい職場を作る

改正育児・介護休業法を活用しよう|「義務化」を上手に利用して働きやすい職場を作る2024/09/30

-

突発事態に備えよう|介護休暇の使い方と今からできる備え

突発事態に備えよう|介護休暇の使い方と今からできる備え2024/09/02

-

育児・介護休業の改正|それに伴う「事業主への措置義務」を考える

育児・介護休業の改正|それに伴う「事業主への措置義務」を考える2024/07/31

-

介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方

介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方2024/06/26

-

仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法

仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法2024/06/03

-

研修を実施すれば仕事と介護の両立はできるのか|仕事と介護の両立の本質

研修を実施すれば仕事と介護の両立はできるのか|仕事と介護の両立の本質2024/05/01

-

仕事と介護の両立における知識と知恵

仕事と介護の両立における知識と知恵2024/04/01

-

Carers be ambitious!|本当にケアラーのこと、見てますか?

Carers be ambitious!|本当にケアラーのこと、見てますか?2024/03/01

-

40歳からの介護保険|保険制度のことを知っていますか?

40歳からの介護保険|保険制度のことを知っていますか?2024/02/01

-

介護休業制度等の改正についてと、それに伴う懸念事項

介護休業制度等の改正についてと、それに伴う懸念事項2024/01/07

-

介護に直面している事実を報告することへの不安

介護に直面している事実を報告することへの不安2023/12/04