仕事と介護の両立コラム 今こそ、自社の仕事と介護の両立支援を見直しましょう

仕事と介護の両立に取り組んできた働く介護者が、新型コロナウイルス感染予防も加わり、さらに不安やストレスを抱えている現状があります。

今こそ、自社の従業員に対する仕事と介護の両立への支援策を見直し、企業として支援の充実をはかることが求められています。その必要性を解説いたします。

引き続き、感染予防に努めましょう

各県において緊急事態宣言の解除も検討、実施されています。

各自治体においては休業要請が解除されるなど、少しずつ日常を取り戻しつつあります。

また、新型コロナウイルス感染症に対する薬の研究が進められるなど、少しずつ事態は良い方向へ進んでいるように感じられる部分もあります。

そのために日夜努力を重ねておられる研究者や医療者の方々、そして我々の日常生活を支えてくださっている関係各所の方々へ、心より感謝申し上げます。

しかしながら、未だ緊急事態宣言も継続され、毎日の新型コロナウイルスによる感染者数の増減に不安定な都道府県もあります。

実際には、新型コロナウイルス感染症の収束は未だ目途が立っていないのが現状です。

仕事と介護の両立に取り組む働く介護者にとっても、先が見えない不安は大きくなるばかりです。

緊急事態宣言が徐々に解除されてきた今だからこそ、一人ひとりが気を引き締めることの重要性を改めて考えずにおれません。

引き続き感染予防対策に努め、大切な人の、そしてご自身の命と生活を守ることを意識しましょう。

生活や人生を改めて考える

数か月前、新型コロナウイルスの感染が諸外国で広がりを見せ、日本でも流行しはじめました。

感染者は増え続け、流行が首都圏や関西圏などの都市部に限らず地方都市にまで広がりました。どこに住んでいても、この新型コロナウイルス感染症が自分事になるかも知れないと、誰もが思わざるを得ない状況になっていったことは記憶に新しいと思います。

また、当時は、医療現場の状況が日々のメディアでも大きく報じられ、「医療崩壊」を心配する声があちこちで上がっていました。

そして今現在も、医療崩壊に対する課題はすべて解決されているわけではありません。

新型コロナウイルス感染症は当然ながら病気です。しかも、感染すると命に関わるかも知れないリスクのある病気です。

ですから、その治療や対応に追われる医療に関心が高まることは当然の事と考えます。

そのような中、昨今、新型コロナウイルス感染症と介護に関する内容にも関心が多く寄せられてきています。

新型コロナウイルス感染症と仕事と介護の両立に取り組む働く介護者のことも、たびたびメディアなどで取り上げられるようになりました。

医療が命につながることのように、介護は生活や人生につながっています。

介護、中でも仕事と介護の両立に関心が寄せられるということは、人々が自身の生活や人生を改めて考え始めたということでもあるでしょう。

コロナ禍での仕事と介護の両立への不安とストレス

新型コロナウイルス感染症は、もともと何らかの持病をお持ちの方が感染する場合、持病をお持ちでない方よりも重篤な症状を引き起こしたり、治療に時間がかかったりすることが報告されています。

ですから、そもそも持病を持っている場合が多い要介護者が、新型コロナウイルス感染症に罹患することを避けなければいけないのは言うまでもありません。

介護に携わる専門職や家族は、介護をとおして、日常的に要介護者に密接する機会が最も多い人たちでもあります。

ゆえに、介護事業所やそこで働く介護の専門職の方々は、日頃から様々な感染防止に努力されています。

そして、要介護者への感染防止の意識は、介護している家族介護者も同じです。

介護している要介護者が、自身が、新型コロナウイルスに感染してしまったらという不安は大きく、いつも緊張を強いられています。

さらに家族介護者には、要介護者のサービス利用や自身の仕事のことなど、仕事と介護の両立に対する不安がより強まっている方もいます。

例えば、次のような声が上がっています。

全国的に介護事業所の休業や利用制限が余儀なくされる中、要介護者が利用しているサービスがいつもどおり使えなくなったら。

外出自粛のため、自宅で、自分で、介護しなければならない時間が増えるかも知れない。

在宅勤務になっても、自宅にいる要介護者を気にしながらの業務になるかも知れない、などです。

感染リスクの緊張感に加え、これまでとは違う仕事と介護の両立の変化に、そうそうすぐに介護者自身が順応していけるかもわかりません。

そもそも日常的に、介護者は少なからずストレスを抱えていることが多いものです。

どのようにストレスを解消しながら介護を行っていくか、仕事と介護を両立させていくか、介護におけるストレスはこれまでも常に課題でした。

ですから、現在のコロナ禍での介護者の抱えるストレスは相当なものです。

自社の仕事と介護の両立支援策を見直しましょう

労働政策研究・研修機構の「労働政策研究報告書 No.204」の中にこのようなデータがあります。

仕事と介護の両立を実践している働く介護者への「現在の勤務先に介護相談をした経験」という質問に、4人に1人(25.4%)の人が「勤務先に介護の相談をしていない。」と回答しています。

相談していない理由については、「話しても何も変わらないから。」との回答が該当者の約半数50.9%もいることがわかりました。

日本はこれからさらに要介護者が増えることが予想され、また若年層の人口減少から企業においても人手不足がさらに慢性化していくことも懸念されています。

ですからここ数年、特に、仕事と介護の両立支援は国としても政策課題になっています。

ゆえに、各企業内における自社の従業員に対する仕事と介護の両立支援や介護離職防止策は必須であるとも言われてきました。

しかし、上記のデータは、2020年3月に発表されたものです。

この結果は、とても危機的なことです。

企業の経営者、人事部などの方に改めてお願いします。

今、あなたの会社の従業員の中にも、仕事と介護の両立に取り組みながら、新型コロナウイルス感染症の流行も加わり、さらに不安やストレスでいっぱいになっている働く介護者がいるかも知れません。

企業として、自社の経営や従業員の働き方を見直す機会でもある今だからこそ、従業員の仕事と介護の両立支援にむけた体制整備も改めて見直してみてはいかがでしょうか。

そして、働く介護者の皆さま、「職場に話しても何も変わらないから。」ではなく、何を変えてほしいのか、どうして欲しいのか、具体的に話しましょう。

仕事と介護の両立支援には、皆さんの生の声がとても貴重なのです。

特に今は、ステイホームで家族に目が向いている時期です。見て見ぬふりをしていた方々が、老親に向き合わざるを得ない状況になり、介護への興味関心が高まってきています。だから、もう一度話してみましょう。

話したら何かが変わるかも知れません。

毛利紗代(もうりさよ)

1976年生まれ

50代で若年性認知症を発症した父親を介護するシングルケアラー

気づけば介護者歴十数年。その間に自身も介護離職を経験する。その後、再就職・転職をしつつ、現在、仕事と介護の両立を実行中。

自分と同じシングルケアラーとの出会いに救われた経験をもとに、介護者支援活動にも取り組む。

参照

独立行政法人 労働政策研究・研修機構

労働政策研究報告書 No.204 2020年3月

再家族化する介護と仕事の両立

-2016年改正育児・介護休業法とその先の課題-

https://www.jil.go.jp/institute/reports/2020/0204.html

記事一覧

-

仕事と介護の両立における知識と知恵

仕事と介護の両立における知識と知恵2024/04/01

-

Carers be ambitious!|本当にケアラーのこと、見てますか?

Carers be ambitious!|本当にケアラーのこと、見てますか?2024/03/01

-

40歳からの介護保険|保険制度のことを知っていますか?

40歳からの介護保険|保険制度のことを知っていますか?2024/02/01

-

介護休業制度等の改正についてと、それに伴う懸念事項

介護休業制度等の改正についてと、それに伴う懸念事項2024/01/07

-

介護に直面している事実を報告することへの不安

介護に直面している事実を報告することへの不安2023/12/04

-

「職場に理解がない」という相談に対する弊社の見解

「職場に理解がない」という相談に対する弊社の見解2023/10/31

-

介護休暇と介護休業の違い

介護休暇と介護休業の違い2023/10/02

-

社内ケアラーコミュニティ設立のススメ

社内ケアラーコミュニティ設立のススメ2023/09/04

-

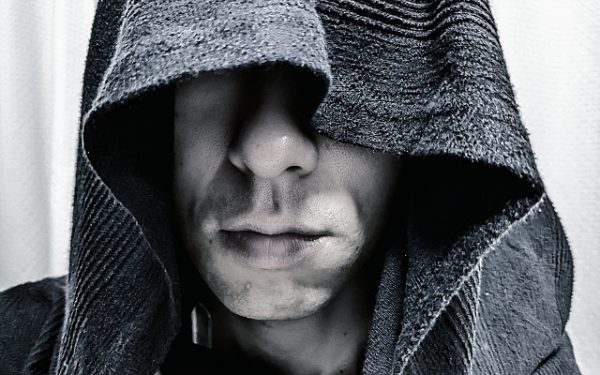

どうする?どうなる?介護離職者10万6000人~2025年に向けて企業ができること

どうする?どうなる?介護離職者10万6000人~2025年に向けて企業ができること2023/07/30

-

仕事と介護の両立支援のKPIは「利用率」ではなく「周知率」が適しています!

仕事と介護の両立支援のKPIは「利用率」ではなく「周知率」が適しています!2023/06/29

-

「仕事と介護の両立」が出来る人になろう!その時を迎えるまでの準備

「仕事と介護の両立」が出来る人になろう!その時を迎えるまでの準備2023/05/31

-

「隠れ介護者」を発掘する方法|孤立させる前に報告できる環境を

「隠れ介護者」を発掘する方法|孤立させる前に報告できる環境を2023/05/04

-

担当者でも間違えやすい「育児・介護休業法」をわかりやすく

担当者でも間違えやすい「育児・介護休業法」をわかりやすく2023/04/04

-

ウェルビーイング経営と仕事と介護の両立支援

ウェルビーイング経営と仕事と介護の両立支援2023/03/01

-

しなやかな労働市場とは?企業や人事部は何をすればいいのか?

しなやかな労働市場とは?企業や人事部は何をすればいいのか?2023/01/31

-

継続雇用制度によるキャリアの長期化

継続雇用制度によるキャリアの長期化2023/01/04

-

仕事と介護の両立研修は生活軸で構成する

仕事と介護の両立研修は生活軸で構成する2022/11/30

-

ウェルビーイング経営と「仕事と介護の両立」

ウェルビーイング経営と「仕事と介護の両立」2022/11/02

-

仕事と介護の両立の主役は誰?

仕事と介護の両立の主役は誰?2022/10/06

-

いま、仕事と介護の両立に必要なこと

いま、仕事と介護の両立に必要なこと2022/08/31