仕事と介護の両立コラム 高齢者虐待から考える介護離職防止対策の重要性

厚生労働省が「「高齢者虐待防止法」に基づき、平成30年度の高齢者虐待の対応状況等に関する調査を行いました。

「高齢者虐待防止法」について、また、この調査結果から考えられる介護離職防止対策への取り組みが高齢者虐待防止へも繋がる重要な対策であることを解説いたします。

「高齢者虐待防止法」と高齢者虐待に関する調査結果

平成28年4月1日に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」は、「高齢者虐待防止法」とも呼ばれている法律です。

この法律は、高齢者、特に要介護状態にある高齢者に対する虐待が深刻な状況にあること。高齢者の尊厳の保持のためには、虐待を防止することが極めて重要であることなどを考え作られました。

特徴としては、この法律をもとに被虐待者(虐待を受けている人)である高齢者自身を守ることはもちろん、養護者である家族介護者や介護施設等で働く介護業務の従事者等に対する虐待防止への支援も盛り込まれている点です。

厚生労働省による高齢者虐待防止法に基づいた調査結果が行なわれました。

全体的に、平成30年度、行政機関から高齢者虐待と判断された件数は、昨年度に比べ、家族介護者、介護業務の従事者等どちらも増加傾向にありました。

増減率は、家族介護者1,0%に比べ、介護業務の従事者等が21,8%と多かったですが、件数でみると、家族介護者17,249件、介護業務の従事者等621件です。

この結果をふまえ、これから、家族介護者に対する虐待防止と介護離職防止対策の関連性を考察します。

親の介護の困りごと1位は「精神的な負担」

2019年8月、アクサ生命保険株式会社が「介護に関する親と子の意識調査2019」を発表しました。

アンケート結果によると、「実際に親の介護で困ったこと」の問いに、40代・50代の親の介護経験がある人が、「自分の精神的な負担」と回答しています。この回答は、全体の62.0%と最も多く、男女別で見ると、女性の回答の中でも1番多い69.6%、男性の回答でも2番目に多い54.4%でした。

家族介護の状況を抱えるとき、介護サービスを利用するにあたりその検討や諸手続き、費用負担など様々な課題を抱え、めまぐるしく変化する状況に家族介護者は翻弄されがちです。とても忙しない日々が続くこともあります。

そのような中、親の介護で一番困ったことは、それでも「自分の精神的な負担」。

介護の状況に対する負担ではなく、「精神的な負担」との回答が一番多かったのです。

ちなみに、親の介護経験がない40代・50代の人に対する「親の介護で不安に思うこと」との問いへの回答で一番多かったのは、「介護費用」(54.4%)でした。先程の介護経験のある人の「困ったこと」への回答では、「介護費用」(33.6%)です。

この結果からも、いかに実際の介護を経験し介護の現実に直面する中で、家族介護者が精神的な負担を抱えながら、家族の介護と向き合っているのかが見えてきます。

虐待へと繋がる可能性を考える

このように、実際の介護がはじまると、実質的な介護状況への負担よりも、むしろ家族介護者としての精神的な負担を感じやすいという結果がわかりましたが、ここで前述した厚労省の虐待に関する調査結果に戻りましょう。

調査によると、介護保険未申請や申請中など何らかの理由で「介護サービスに結びついていない要介護者」の方が、要介護認定を受けサービスを利用している要介護者よりも、「命の危険が高い虐待」が行なわれている傾向にあることがわかりました。

また、要介護者の認知症に関しては、症状が比較的「軽度」のときは「身体的な虐待」が多く、症状が「重度」になるに従い「介護等の放棄」につながっていく傾向があることが伺えます。

「介護等の放棄」とは昨今「養護者によるネグレクト」とも言われていますが、養護者が要介護者に対する食事や排泄など、必要かつ十分な介護を行わず放っておくことを指します。そうすることにより、要介護者が衰弱してしまい命に関わる事態を引き起こすなど、近年、虐待の中でも早急な対策が必要とされる課題でもあります。

しかし、ここでやはり振り返るべき点は、「なぜ、そのような虐待に繋がる状況が起こるのか」ということであり、「暴力や介護放棄に至る養護者(家族介護者)の心理」です。

介護サービスを利用せず第三者の支援を受けないまま、または利用できる情報を知らないまま、一人で家族介護を抱える状況。誰にも家族介護への自身の想いを吐露できないまま、病気の進行する要介護者と向き合う孤独な家族介護者の精神的な負担は、容易に想像できるのではないでしょうか。

介護離職防止対策に期待されること

いつ、いかなる虐待も、もちろん「犯罪」です。

理由はどうであれ、決して許されるべきものではありません。

しかし、上記のように、然るべき早いタイミングで介護サービスの利用に繋がっていなかったり、そもそも利用に至るための情報不足が起こっていたり、認知症状への対応に関する課題など、虐待が起こるには必ず背景や経過があります。

アンケート結果のように、「精神的な負担」が養護者である家族の心に余裕のなさを生むかもしれません。

これらが、虐待へと繋がる要因の一つである可能性は否めないでしょう。

そう考えるならば、介護離職防止対策は、自社の従業員の仕事と介護の両立に対する支援のみではありません。

家族介護を担う養護者による虐待防止でもあり、結果、犯罪防止へも繋がっていることになるのです。

毛利紗代(もうりさよ)

1976年生まれ

50代で若年性認知症を発症した父親を介護するシングルケアラー

気づけば介護者歴十数年。その間に自身も介護離職を経験する。その後、再就職・転職をしつつ、現在、仕事と介護の両立を実行中。

自分と同じシングルケアラーとの出会いに救われた経験をもとに、介護者支援活動にも取り組む。

参照

厚生労働省 福祉・介護 高齢者虐待防止

(資料1)平成30年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果

(資料2)添付資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000196989_00002.html

アクサ生命

www.axa.co.jp/

「介護に関する親と子の意識調査2019」を発表

記事一覧

-

仕事と介護の両立における知識と知恵

仕事と介護の両立における知識と知恵2024/04/01

-

Carers be ambitious!|本当にケアラーのこと、見てますか?

Carers be ambitious!|本当にケアラーのこと、見てますか?2024/03/01

-

40歳からの介護保険|保険制度のことを知っていますか?

40歳からの介護保険|保険制度のことを知っていますか?2024/02/01

-

介護休業制度等の改正についてと、それに伴う懸念事項

介護休業制度等の改正についてと、それに伴う懸念事項2024/01/07

-

介護に直面している事実を報告することへの不安

介護に直面している事実を報告することへの不安2023/12/04

-

「職場に理解がない」という相談に対する弊社の見解

「職場に理解がない」という相談に対する弊社の見解2023/10/31

-

介護休暇と介護休業の違い

介護休暇と介護休業の違い2023/10/02

-

社内ケアラーコミュニティ設立のススメ

社内ケアラーコミュニティ設立のススメ2023/09/04

-

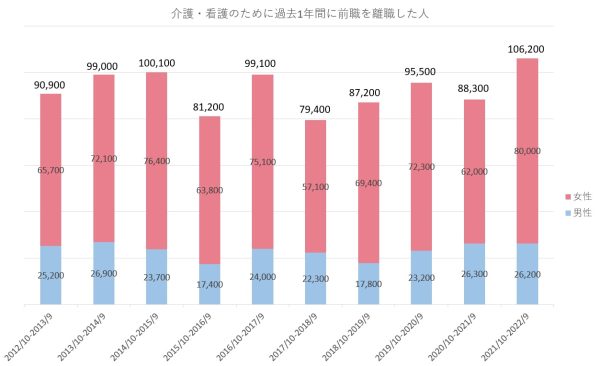

どうする?どうなる?介護離職者10万6000人~2025年に向けて企業ができること

どうする?どうなる?介護離職者10万6000人~2025年に向けて企業ができること2023/07/30

-

仕事と介護の両立支援のKPIは「利用率」ではなく「周知率」が適しています!

仕事と介護の両立支援のKPIは「利用率」ではなく「周知率」が適しています!2023/06/29

-

「仕事と介護の両立」が出来る人になろう!その時を迎えるまでの準備

「仕事と介護の両立」が出来る人になろう!その時を迎えるまでの準備2023/05/31

-

「隠れ介護者」を発掘する方法|孤立させる前に報告できる環境を

「隠れ介護者」を発掘する方法|孤立させる前に報告できる環境を2023/05/04

-

担当者でも間違えやすい「育児・介護休業法」をわかりやすく

担当者でも間違えやすい「育児・介護休業法」をわかりやすく2023/04/04

-

ウェルビーイング経営と仕事と介護の両立支援

ウェルビーイング経営と仕事と介護の両立支援2023/03/01

-

しなやかな労働市場とは?企業や人事部は何をすればいいのか?

しなやかな労働市場とは?企業や人事部は何をすればいいのか?2023/01/31

-

継続雇用制度によるキャリアの長期化

継続雇用制度によるキャリアの長期化2023/01/04

-

仕事と介護の両立研修は生活軸で構成する

仕事と介護の両立研修は生活軸で構成する2022/11/30

-

ウェルビーイング経営と「仕事と介護の両立」

ウェルビーイング経営と「仕事と介護の両立」2022/11/02

-

仕事と介護の両立の主役は誰?

仕事と介護の両立の主役は誰?2022/10/06

-

いま、仕事と介護の両立に必要なこと

いま、仕事と介護の両立に必要なこと2022/08/31